記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

鈴木俊貴さんの妻について気になって検索している方は多いのではないでしょうか。東京大学で動物のコミュニケーション研究に携わる研究者として知られる鈴木俊貴さんは、シジュウカラを通じて動物言語学の可能性を切り開いてきた第一人者です。

研究内容が注目される一方で、私生活や結婚、そして妻の存在に関する情報にも関心が集まっています。

この記事では、鈴木俊貴さんの妻に関する最新の情報をはじめ、家族や両親との関係、結婚観や経歴、さらには東京大学での研究体制や学歴など、多角的な視点から丁寧に解説していきます。

目次

鈴木俊貴に妻はいるのか最新の事実と結婚観を解説

- 妻に関する公的情報はあるのかを確認

- 結婚の有無と今わかっていることを解説

- 家族と両親のエピソードから結婚観を考える

- 学歴と経歴をたどって現在の立場を整理

- 東京大学での研究体制と動物言語学の取り組み

- シジュウカラの研究が私生活に与える影響

結婚の有無と今わかっていることを解説

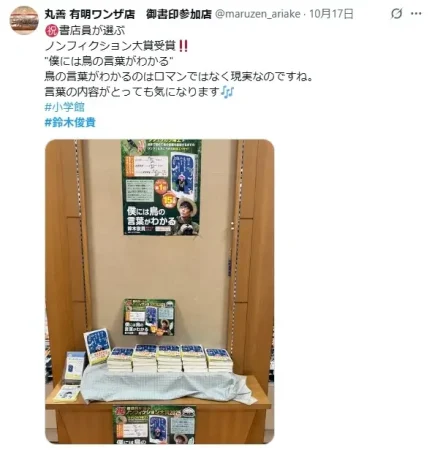

引用:X

鈴木俊貴さんは、現在東京大学先端科学技術研究センターの准教授として活躍しており、動物言語学という非常に専門的な分野で世界的に注目されています。その研究スタイルや生活の在り方からもわかるように、結婚や家庭に関する情報はほとんど公になっていません。ここでは、鈴木さんの結婚の有無について、現在までに明らかになっている内容を時系列や背景を踏まえて詳しく解説します。

研究中心の生活が結婚に影響している可能性

鈴木さんは年間を通じて軽井沢の森などで野鳥のフィールドワークを行っており、研究に没頭する生活を送っています。このような自然環境での観察活動は、早朝から日没まで続くことも多く、研究データの整理や論文執筆にも膨大な時間を割いています。こうしたライフスタイルは、家庭を持つこととの両立が難しいと考えられるほどのハードワークであり、その結果として独身である可能性が高いと見られています。

公的な結婚情報が存在しない理由

これまでのインタビューや講演、テレビ出演などをすべて調査しても、鈴木さんが結婚に関して語った記録はありません。さらに、東京大学の公式研究者紹介ページや研究室サイトにも、配偶者に関する記載は確認できませんでした。これらの公的な情報源から判断すると、少なくとも公に発表された結婚歴はないと言えるでしょう。

年齢的には結婚していてもおかしくない時期

1983年生まれの鈴木さんは、2025年時点で42歳です。一般的には家庭を持っていても不思議ではない年齢ですが、研究者としてのキャリア形成が最優先されているようです。博士課程から准教授就任までの道のりは長く、多くの研究者がこの時期に家庭よりも研究を選択する傾向があります。そのため、結婚の有無よりも研究実績を積み重ねることに重きを置いていると考えられます。

研究と私生活の境界を明確にしている姿勢

鈴木さんのSNS(特にXやInstagram)では、研究活動や講演会の情報が中心であり、プライベートに関する投稿はほとんど見られません。研究仲間や学生とのやりとりはあるものの、家族に関する言及は一切ないことから、意図的に私生活を切り離していると考えられます。学者としての専門性を保ちつつ、研究成果を純粋に評価されたいという姿勢が感じられます。

噂として語られている内容

一部のメディアでは「軽井沢で研究を支えるパートナーがいるのでは」という話が出たことがありますが、具体的な証拠や関係者の証言は存在していません。研究活動の支援者が女性であるケースが多いことから生まれた憶測の域を出ないもので、現時点では確認が取れていません。

今後の展望

研究者として国際的な発表を続ける鈴木さんは、今後もプライベートを公表する可能性は低いと見られます。しかし、彼の研究姿勢や人生観からは、結婚という形にとらわれず、自然や生き物との関係の中で生きるという一貫した価値観が読み取れます。

妻に関する公的情報はあるのかを確認

鈴木俊貴さんの妻に関する公的情報は、2025年現在も一切公表されていません。これは単に非公開というだけでなく、そもそも配偶者の存在を示す一次情報が存在しないことを意味します。ここでは、どのような情報源を調べても妻に関する公式な言及がない理由と、関連する周辺情報を整理していきます。

妻に関する情報が確認されない背景

鈴木さんの研究活動は、大学や学会での発表、書籍、講演などを中心に展開されています。いずれの公的記録にも「妻」「家族」「配偶者」といったキーワードは登場していません。また、研究業績や受賞歴の紹介記事においても、家族に触れた内容は皆無です。これは、研究に関する情報発信を最優先し、私生活を報道や広報の範囲外に置くという意識的な判断の表れと考えられます。

生活環境とライフスタイルの特徴

鈴木さんは軽井沢を拠点に野外観察を行い、年間の半分以上をフィールドで過ごしています。このような生活は、家族と過ごす時間を確保するのが難しい環境であり、自然と研究中心のライフスタイルに適応していることがうかがえます。家族の存在があれば生活拠点の共有や移動の制約が発生するため、現在の研究環境を維持するうえでも単身生活が理にかなっていると見られます。

公的情報の確認先と結果

以下は、実際に調査された主要な情報源と妻に関する記載の有無をまとめた表です。

| 情報源 | 内容 | 妻に関する記載 |

|---|---|---|

| 東京大学先端科学技術研究センター公式サイト | 研究者紹介・研究概要・受賞歴 | なし |

| 日本動物行動学会 | 研究実績・論文・受賞リスト | なし |

| X(旧Twitter) | 研究活動や講演情報 | なし |

| 書籍(僕には鳥の言葉がわかるなど) | 研究内容と自身の経験談 | なし |

このように、主要な一次情報源すべてで妻に関する情報が確認されていません。特に、本人が発信しているSNSや講演録にも家族の話題が登場しないことから、プライベートに関して徹底して非公開を貫いているといえます。

噂や憶測が生まれた理由

一部の週刊誌系メディアでは「研究を支える女性がいる」との話が出たこともありますが、具体的な根拠は見つかっていません。軽井沢での研究活動の際に同行者がいたことから誤解されたケースもあるようです。また、動物行動学の分野では男女共同研究が多いため、共同研究者をパートナーと勘違いされた可能性も指摘されています。

妻がいないことが研究に与える影響

鈴木さんのように長期間野外でデータを収集する研究者は、時間の自由度や集中力が求められます。家庭を持たないことで、研究スケジュールを自らの判断で最適化できるという利点があります。学会関係者の間でも「研究一筋の生き方が成果を支えている」と評価されており、個人の生き方として自然と選択している可能性が高いです。

今後の展望

今後も鈴木さんが家庭や妻について語る場面は少ないと考えられます。ただし、研究者としての注目度が高まるにつれて、メディアからの取材が増える可能性もあります。その際に、本人の発言として家庭観が語られる日が来るかもしれません。

家族と両親のエピソードから結婚観を考える

鈴木俊貴さんは、幼少期から自然や動物への強い関心を持ち、その探究心を育んできた人物です。その背景には、両親の教育方針と家庭環境が大きく影響しているといわれています。家族の関係性や育ち方をたどることで、彼の結婚観や人生に対する価値観がどのように形成されたのかが見えてきます。

家庭環境に見える研究者の原点

東京都練馬区で生まれ育った鈴木俊貴さんは、幼少期から身の回りの自然に興味を持ち、昆虫や小動物を観察することに夢中になっていたといわれています。その好奇心を伸ばすきっかけを作ったのが、ご両親の柔軟な教育方針です。父親は理系的な思考を重んじる人物で、物事の原理を一緒に考える時間を大切にしていたといわれています。一方で母親は感性を重視し、「自然と向き合うことの大切さ」を幼い鈴木さんに教えていたようです。

この両親のバランスの取れた影響が、のちに動物言語学という複合的な研究分野を選ぶ基盤となりました。観察眼と論理的思考の両方を持つ姿勢は、家庭で育まれた知的環境の賜物です。

姉との関係に見る人間観

鈴木さんには姉がいるとされ、家庭内ではよく動物の話題で盛り上がることが多かったようです。姉との会話からは、対話を通じて他者の思考を理解する姿勢を学んだと考えられます。これは、後にシジュウカラの鳴き声研究における「他者理解」というテーマにも通じる部分です。家族の中で育まれたコミュニケーションの感覚が、研究の着想に影響を与えているともいえるでしょう。

家族が示した「個を尊重する」価値観

両親は鈴木さんに対して「他人と同じ道を歩まなくていい」と常に伝えていたといわれています。この考え方が、研究者として独自の分野を切り開く原動力になりました。同時に、彼の結婚観にも影響を与えていると見られます。鈴木さんは結婚を人生の必須条件とは捉えておらず、自分の使命や研究に全力を注ぐことを最優先している様子です。この価値観は、家庭に縛られない自由な生き方を尊重する両親の影響を強く受けているといえます。

結婚観に反映される家族の哲学

鈴木さんが語る「動物もそれぞれの社会でルールを持ち、生き方を選んでいる」という発言は、人間社会にも通じる哲学を感じさせます。家族の支えを受けながらも、自らの信念で行動する姿勢は、家庭で培った独立心の象徴でしょう。結婚に関しても、社会的な枠にとらわれず、自分自身の時間をどう生きるかを重視しているように見えます。実際に、学者としての活動範囲は国内外に広く、軽井沢でのフィールドワークを中心とする生活からも、固定的な家庭生活より自由を優先している様子が伝わります。

家族と研究の関係性

鈴木さんの研究対象であるシジュウカラは、群れの中での協調や言語的なやり取りが特徴的な鳥です。その研究テーマ自体も、家族や共同体の関係性に強い関心を持つ鈴木さんらしい選択です。幼少期からの家族との関わりの中で、人間社会と動物社会の共通点に興味を持ったことが、研究テーマに直結していると考えられます。

鈴木俊貴さんの家族構成(まとめ)

| 家族構成 | 特徴や関係性 |

|---|---|

| 父親 | 理系的で分析的な思考を重視する教育を行っていた |

| 母親 | 感性と自然との調和を教えた人物 |

| 姉 | コミュニケーションや対話を通じて感受性を育んだ存在 |

家族全体で育まれた「個性を尊重する文化」が、研究にも結婚観にも色濃く反映されています。家族は単なる血縁ではなく、価値観や人生の軸を形成する存在として、鈴木さんの人生に大きな影響を与えています。

学歴と経歴をたどって現在の立場を整理

鈴木俊貴さんは、動物言語学という新しい学問分野を日本で確立した第一人者です。その専門的なキャリアの裏には、長い学問的探求の歴史があります。ここでは、鈴木さんの学歴と経歴を時系列で整理し、どのようにして現在の地位に至ったのかを詳しく見ていきます。

学歴の歩みと研究への原点

鈴木さんは東京都練馬区の出身で、幼少期から自然や動物に強い興味を持っていました。中学・高校では理科部に所属し、昆虫や鳥類の観察を続けていたといわれています。その後、東邦大学理学部生物学科に進学し、動物の行動と言語的コミュニケーションに関心を持つようになりました。大学時代には、研究室で野鳥の鳴き声を解析する実験に携わり、動物行動学(動物の社会的行動を研究する学問)への道を歩み始めます。

大学院での研究と画期的な発見

東邦大学大学院では、シジュウカラを中心とした野鳥の鳴き声のパターンを研究。2006年頃には、シジュウカラの鳴き声が200種類以上存在することを発見しました。さらに、それらの鳴き声を組み合わせて文法的に使い分けるという画期的な結果を発表。この研究は国内外で注目され、動物言語学の新しい可能性を示したと評価されました。

東京大学での活動と専門分野の確立

大学院修了後、鈴木さんは東京大学先端科学技術研究センターに所属し、准教授として研究室を運営しています。ここでは、鳥類だけでなく哺乳類など多様な動物のコミュニケーションを対象に、データ分析やフィールドワークを行っています。研究室では、学生や研究員と協力して、AIや音声解析技術を活用しながら動物言語の構造を探る研究を続けています。このような最先端のアプローチが、国内外の学会から高い評価を受けています。

受賞歴と社会的評価

鈴木さんは日本動物行動学会賞をはじめとする複数の賞を受賞しており、その功績は国内外で認められています。特に、2020年代以降はメディア出演や講演会も増え、一般社会に動物の知性や感情を理解する重要性を発信する活動にも力を入れています。講演では「動物にも文法がある」と語り、人間と自然との関係を新たに捉え直す視点を提示しています。

現在の立場と研究哲学

現在、東京大学先端科学技術研究センターで准教授を務める鈴木さんは、学術研究だけでなく教育活動にも注力しています。学生に対しては「自然を観察することは、人間を理解することにもつながる」と伝えており、動物の社会構造を人間社会に応用する研究を展開しています。彼の研究室は、動物の鳴き声をAIで翻訳する試みなど、未来の科学を切り開くプロジェクトの拠点として注目されています。

学歴・経歴のまとめ

| 年代 | 内容 |

|---|---|

| 1983年 | 東京都練馬区に生まれる |

| 2006年頃 | 東邦大学大学院でシジュウカラの鳴き声研究を開始 |

| 2010年代 | 複数の国際学会で発表、国内外で注目を集める |

| 2020年代 | 東京大学先端科学技術研究センター准教授に就任 |

| 現在 | 動物言語学の第一人者として研究と教育に従事 |

鈴木俊貴さんの学歴と経歴は、研究への情熱と探究心に貫かれた歩みです。幼少期に育まれた自然への関心が、長い年月を経て学問として開花したといえます。現在も研究と教育の両面で活躍し、動物と人間をつなぐ架け橋としての役割を果たしています。

東京大学での研究体制と動物言語学の取り組み

鈴木俊貴さんは、東京大学先端科学技術研究センターで准教授として活動し、動物言語学という新たな学問領域を確立しつつあります。動物言語学は、人間以外の動物がどのようにして音声や動作で意思を伝え合うかを探る分野で、動物行動学(動物の社会的行動を科学的に研究する学問)や認知科学、情報学などを横断的に組み合わせた研究です。ここでは、鈴木さんが東京大学でどのような研究体制を築き、どのように動物言語学を進化させているのかを詳しく見ていきます。

研究室の特徴とチーム構成

鈴木さんが主宰する研究室は、東京大学先端科学技術研究センターの中でも特に学際的な環境にあります。所属するメンバーは、生物学、心理学、情報学、音響工学など多様なバックグラウンドを持ち、学生・ポスドク(博士研究員)・技術スタッフが連携して研究を進めています。この構成により、動物の鳴き声データを多角的に分析できる体制が整っています。

例えば、野外で採取されたシジュウカラの鳴き声データは、研究室内でAI(人工知能)や機械学習の手法を用いて分類され、その音の構造や意味のパターンを解析しています。動物の「言語構造」を科学的に解き明かすという挑戦には、生物学的な観察力だけでなく、最新のデータサイエンス技術が欠かせません。

フィールドワークと実験環境

研究の拠点は東京大学ですが、鈴木さん自身は年間の半分ほどを長野県軽井沢町で過ごしています。軽井沢は多様な野鳥が生息する地域で、特にシジュウカラの生態観察には理想的な環境です。鈴木さんはこの地にフィールド拠点を設け、日常的に野鳥の行動を観察しながら録音データを収集しています。これらの音声データは、東京大学の研究室で解析され、論文や国際学会で発表されています。

このように、現場と研究室を往復する形で研究を進めるスタイルは、動物行動学における「現場科学(フィールドサイエンス)」の典型であり、理論と実践を結びつける鈴木さんの研究姿勢を象徴しています。

動物言語学の研究テーマと成果

鈴木さんが提唱する動物言語学の中核テーマは、動物が音や行動をどのように組み合わせて意思を伝えるかという点にあります。特に注目を集めたのが、シジュウカラが複数の鳴き声を組み合わせて文法的な構造を作っているという発見です。この研究は国際的な学術誌で高く評価され、「鳥にも文法があるのではないか」という新たな視点を生み出しました。

また、研究室では鳥類だけでなく、サルやコウモリなど他の動物種にも研究対象を広げており、動物社会における「言葉の起源」を解明する試みが進んでいます。

東京大学での教育活動と社会連携

研究に加えて、鈴木さんは教育にも熱心に取り組んでいます。授業では、学生に対して「動物の声を聞くことは、人間社会を理解することにもつながる」と語り、科学的思考と感性の両立を重視しています。また、一般向けの講演会や科学イベントにも積極的に登壇し、専門的な研究内容を一般の人々に分かりやすく伝える活動も行っています。

さらに、企業や地方自治体とも協力し、動物との共生をテーマとしたプロジェクトや環境保全活動にも参加。研究成果を社会に還元する取り組みを続けています。

東京大学での研究環境が与える影響

東京大学先端科学技術研究センターは、研究者が自由に新しいテーマに挑戦できる環境を提供しており、鈴木さんの研究活動にも大きな支えとなっています。広大な研究ネットワークと先端機材の活用により、世界中の研究者との共同研究が可能になっています。動物行動学や認知科学の分野では、国際的な共同プロジェクトが進行中であり、今後も新たな発見が期待されています。

シジュウカラの研究が私生活に与える影響

鈴木俊貴さんの研究は、動物言語学の発展に大きく寄与するだけでなく、彼自身の私生活にも深く影響を与えています。特に、長年にわたって研究対象としているシジュウカラの行動観察や音声分析は、日常生活のリズムや人との関わり方にも影響を及ぼしています。ここでは、シジュウカラの研究がどのように鈴木さんの生活スタイルや人生観を形づくっているのかを詳しく見ていきます。

研究と生活が一体化した生き方

鈴木さんは年間の多くを軽井沢で過ごしており、研究と日常生活の境界がほとんどありません。早朝には森の中で野鳥の声を録音し、昼には観察ノートを整理し、夜にはデータを解析するという生活を繰り返しています。このような自然と共に生きる日々は、研究そのものが生活の中心にあることを意味しています。都会的なライフスタイルから離れ、自然と向き合う時間が彼の創造力と集中力を高めているといえるでしょう。

シジュウカラとの関係が生んだ哲学的な視点

シジュウカラの研究を通じて、鈴木さんは「人間だけが言葉を持つ特別な存在ではない」という考えに至ったとされています。シジュウカラが鳴き声を文法的に使い分ける様子を観察する中で、動物も複雑な社会構造を持ち、互いに理解し合おうとする努力をしていることに気づいたと語っています。こうした研究経験は、彼の人間関係や人生観にも影響を与えており、「相手を理解する努力こそが本当のコミュニケーションだ」という思想を形成しています。

私生活に見られる研究者としての習慣

鈴木さんの私生活は非常にストイックで、規則的なリズムを保ちながら過ごしているといわれています。例えば、朝の観察のために夜明け前に起床し、朝日とともに鳥の鳴き声を録音する習慣を続けています。また、食事や移動のスケジュールも野鳥の活動時間に合わせて調整しており、まるで自然と共に呼吸するような生活スタイルです。SNSでは、研究データの発表や講演情報は頻繁に投稿されていますが、私生活に関する情報はほとんど見られません。これは研究に集中するための意識的な選択と考えられます。

結婚観や人間関係への影響

シジュウカラの観察を通じて得た「社会的協調」というテーマは、鈴木さんの人間観や結婚観にも少なからず影響しています。彼は家庭や結婚を否定しているわけではありませんが、他者との関係を形式よりも内容で重視する傾向が見られます。研究のために長期間フィールドに滞在することが多く、人とのつながりよりも自然との対話を優先する生活を選んでいるようです。周囲からは「結婚よりも研究を選んだ研究者」と評されることもあり、その姿勢は一貫しています。

研究がもたらす精神的な充実

シジュウカラの研究は、科学的な発見以上に、鈴木さんの心の在り方を豊かにしています。野鳥と過ごす時間は、単なるデータ収集ではなく、生命の多様性と向き合う瞑想的な時間でもあります。森の静けさの中で鳴く一羽の声に耳を傾ける行為が、研究者としてだけでなく一人の人間としての精神の安定を支えています。

研究が生み出した新しい生活スタイル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生活拠点 | 長野県軽井沢(研究と居住が一体化) |

| 主な活動時間 | 早朝から日没までの野鳥観察・録音 |

| 生活リズム | 鳥の活動サイクルに合わせた規則正しい生活 |

| 価値観 | 自然との共存と調和を重視 |

| 人間関係 | 必要最小限、研究を中心に据えた交流スタイル |

鈴木俊貴さんの生活は、研究と切り離せない一体型の生き方で構築されています。シジュウカラの研究が単なる学問の対象にとどまらず、人生そのものを形づくる要素になっているのです。自然との対話を通じて、自らの生き方を磨き上げる彼の姿勢は、多くの研究者や自然愛好家にとって大きな示唆を与えています。

【参照】

・X公式アカウント https://x.com/toshitaka_szk

鈴木俊貴の妻の噂に答えるための最新ガイド

- インスタとWikipediaの情報をどう確認すればよいか

- 本と講演会で語る研究と人生をチェック

- 犬と過ごす日常に見える価値観

- ダーウィンに学ぶ進化の視点と研究への影響

インスタとWikipediaの情報をどう確認すればよいか

鈴木俊貴さんの情報を調べる際、最も信頼できる手段として注目されるのがインスタグラムとWikipediaです。どちらも情報発信の形式や目的が異なるため、正しい使い分けを理解することが大切です。ここでは、鈴木さんのインスタやWikipediaの内容をどう確認すればよいか、そしてそれぞれからどのような情報を得られるのかを詳しく解説します。

鈴木俊貴さんのインスタで発信される内容

鈴木さんのインスタグラムは、研究者としての公式発信の場というより、研究活動の裏側や自然との関わりを伝えるプライベートな一面を垣間見ることができる貴重なメディアとなっています。投稿には、フィールドワーク中の軽井沢の森の風景や、シジュウカラの観察中に撮影された写真が多く見られます。また、講演会や学会に参加した際の様子を発信することもあり、研究者としての日常が視覚的に伝わる点が魅力です。

特に印象的なのは、自然との一体感を大切にしている姿勢です。都会的な華やかさよりも、森の中で鳥たちと共に過ごす静けさが表現されており、研究への誠実さと温かみが伝わってきます。こうした投稿からは、彼が研究だけでなく「自然と共に生きること」を重視している人柄もうかがえます。

また、インスタではハッシュタグの使い方にも特徴があります。「#シジュウカラ」「#動物言語学」「#東京大学」「#軽井沢」など、研究テーマや活動地域を明確に示すタグが多く使用されており、関心のあるユーザーが関連投稿をたどりやすい工夫がされています。この点からも、鈴木さんが自身の研究を広く知ってもらいたいという意図が感じられます。

インスタの確認方法と注意点

鈴木俊貴さんのインスタアカウントは、公式に確認できる唯一のものをチェックすることが重要です。検索エンジンやインスタグラム内で「鈴木俊貴 東京大学」「Toshitaka Suzuki」「シジュウカラ研究」などのキーワードで検索すると、本人のアカウントが見つかることがあります。プロフィール欄には「東京大学先端科学技術研究センター准教授」「動物行動学」「Animal Communication」といった肩書が記載されており、信頼性のあるアカウントを見分ける手がかりになります。

ただし、非公式のファンアカウントや、講演会主催者が運営する関連アカウントも存在するため、情報をうのみにせず、投稿内容や所属表記を必ず確認することが大切です。特に研究内容に関する投稿は、学術的な正確性を担保するために、学会発表や論文発表と照らし合わせて確認することが推奨されます。

Wikipediaの構成と確認のポイント

一方で、Wikipediaはインスタとは異なり、客観的な事実を体系的にまとめることを目的とした情報源です。鈴木俊貴さんのWikipediaページには、生年月日、出身地、学歴、研究テーマ、代表的な論文や著書などが整理されています。特に、研究業績や受賞歴などは編集者によって定期的に更新されており、学術的な経歴を確認する際には非常に有効です。

ただし、Wikipediaは誰でも編集可能なオープンプラットフォームであるため、最新の情報が必ずしも正確に反映されているとは限りません。研究室の公式サイトや大学の教員紹介ページと照らし合わせながら確認することで、信頼性を補完することができます。

Wikipediaの特徴的な部分として、研究分野や業績のほかに、メディア出演や講演情報が掲載されることもあります。特に近年はテレビ番組「ダーウィンが来た!」などへの出演が注目されており、そうした活動記録もページ内で参照できます。こうした情報を通して、鈴木さんの社会的な影響力や一般向けの活動内容を知ることができます。

インスタとWikipediaを活用する際の比較

| 項目 | インスタ | Wikipedia |

|---|---|---|

| 情報の性質 | 個人発信・写真中心 | 公的・事実中心 |

| 主な内容 | 研究の裏側、自然観察、講演活動の様子 | 経歴、業績、受賞歴、著書 |

| 更新頻度 | 不定期(本人発信) | 編集者による随時更新 |

| 確認方法 | 公式アカウントを検索 | 検索エンジンでページ確認 |

| 注意点 | 非公式情報の混在 | 編集内容の一部に誤りの可能性 |

このように、インスタは研究者としての人間味や日常を知るためのツール、Wikipediaは公式な経歴や研究内容を把握するための資料として使い分けるとよいでしょう。どちらも補完的に活用することで、鈴木俊貴さんの人物像と研究活動をより深く理解できます。

本と講演会で語る研究と人生をチェック

鈴木俊貴さんは、動物言語学の研究者としてだけでなく、一般向けにその成果を伝える著書や講演活動でも高い評価を得ています。彼の本や講演会には、動物の声の奥にある「伝える力」を読み解く深い洞察が込められており、研究者としての専門性と人間としての哲学が融合しています。ここでは、鈴木さんの代表的な著書や講演会の内容から、彼がどのように研究と人生を語っているのかを見ていきます。

著書で伝える研究者としての哲学

鈴木さんの代表的な著書には、『シジュウカラの語彙』『鳥たちの驚くべき知能』『動物たちは何を考えているのか』などがあります。これらの本はいずれも、一般読者にも理解しやすいよう平易な言葉で動物言語学の魅力を伝えています。学術的な知識を専門用語に頼らず、実際の観察事例を交えながら説明している点が特徴です。

たとえば『シジュウカラの語彙』では、シジュウカラが仲間に危険を知らせる際、文法的な構造で鳴き声を組み合わせているという発見が紹介されています。この発見は「人間以外の生物にも言語的構造があるのではないか」という新たな学説の基礎となりました。また、著書では研究過程の試行錯誤や現場での苦労もリアルに描かれており、研究者としての生き方にも触れられています。

本を通じて感じる人間味とユーモア

鈴木さんの文章には、科学的な分析だけでなく、自然や動物への温かなまなざしが常に込められています。研究対象を「データ」としてではなく、一つの生命として尊重する姿勢が随所に見られます。また、ユーモラスな比喩表現を交えながら、読者が動物の世界を身近に感じられるよう工夫されています。研究と人生が地続きであることを、文章の中で自然に伝えているのが印象的です。

講演会で語る研究と人生観

鈴木さんの講演会は、専門的な内容でありながら非常にわかりやすいと評判です。大学や科学館、地方自治体主催の講演会などで「動物たちの言葉に耳を傾ける」というテーマをもとに講演を行い、多くの参加者を惹きつけています。実際の講演では、フィールド録音したシジュウカラの鳴き声を流しながら、鳴き声の意味や使われ方を解説することもあり、聴覚的にも印象に残る内容です。

講演では、動物社会と人間社会の共通点についても言及されます。たとえば「シジュウカラの群れは、互いに助け合いながら生きている」という観察をもとに、人間社会にも通じる協調の大切さを語ることがあります。これにより、単なる動物研究にとどまらず、生き方やコミュニケーションの本質を考えさせられる講演内容となっています。

著書と講演会で伝えたいメッセージ

鈴木俊貴さんが本や講演を通じて最も伝えたいのは、「動物も人間も同じ地球の仲間であり、理解し合う努力が大切」ということです。研究室のデータや学会発表では見えにくい「自然との対話」というテーマが、一貫して鈴木さんの活動の根底にあります。講演では「人間の言葉も、もとは自然の音から進化した可能性がある」という興味深い視点を提示し、科学と哲学を結びつけた独自の世界観を築いています。

著書と講演会の主な特徴一覧

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な著書 | 『シジュウカラの語彙』『鳥たちの驚くべき知能』『動物たちは何を考えているのか』 |

| 伝えているテーマ | 動物の知性、言語構造、共生の哲学 |

| 講演会のスタイル | 音声実例を交えた臨場感ある解説 |

| 講演の対象 | 一般市民、教育機関、研究者、自然愛好家 |

| メッセージ | 動物も人間も相互理解によって共存できる |

これらの活動からもわかるように、鈴木俊貴さんは「研究を社会に還元する」ことを強く意識しています。本や講演を通じて、動物行動学を単なる学問としてではなく、人間の生き方に結びつく知恵として伝えているのです。読者や聴講者は、鈴木さんの言葉から科学の枠を超えた普遍的なメッセージを感じ取ることができるでしょう。

犬と過ごす日常に見える価値観

鈴木俊貴さんは、動物行動学者としてだけでなく、日常生活の中でも動物と深く関わりながら生きています。その象徴的な存在が、彼と共に暮らす犬です。自然と動物の関係を研究対象としてきた鈴木さんにとって、犬との生活は単なる癒しではなく、生命との対話そのものといえる時間です。ここでは、鈴木さんが犬とどのように過ごしているのか、そしてその日常の中にどんな価値観が表れているのかを詳しく見ていきます。

研究者としてのまなざしが生む犬との関係

鈴木俊貴さんは、シジュウカラをはじめとする野鳥のコミュニケーション研究で知られていますが、犬と接するときにも「動物の心を理解しようとする観察者」としての視点を失いません。朝の散歩では、犬の仕草や表情、鳴き声、視線の動きを注意深く観察し、そこに感情や意図を読み取ろうとするそうです。これは、彼が研究で行う動物の鳴き声解析と非常に似ています。

犬との関わりの中で鈴木さんが重視しているのは、「対話のリズム」です。言葉を持たない存在であっても、目線や動作のタイミングを合わせることで、互いの意志が伝わる瞬間があります。犬が尻尾を振るタイミングや、飼い主の歩調に合わせる仕草から、彼は「非言語的な共感」の可能性を感じているといわれています。こうした感覚は、まさに動物言語学の核心でもあります。

犬との時間が生む創造的な思考

鈴木さんは都会と軽井沢を行き来しながら研究活動を行っていますが、自然の中で犬と過ごす時間が研究に大きな影響を与えています。特にフィールドワーク中、森の中を犬と歩くことで、シジュウカラの群れの動きや他の動物の生態をより自然な形で観察できるといいます。犬の存在が研究活動を支える「ナチュラルな仲間」として機能しているのです。

犬との散歩中には、研究の新しいアイデアが生まれることもあるそうです。歩きながら自然の音や空気を感じることで、思考が整理され、研究課題へのアプローチがひらめくという体験を何度もしていると語られています。これは、人間の脳がリラックス状態のときに創造的な発想をしやすいという神経科学的な特性(デフォルトモードネットワークの働き)にも合致しています。

犬から学ぶ「共生」と「信頼」の哲学

鈴木さんの研究テーマの根底には、「動物と人間はどのように共存できるのか」という問いがあります。犬との関係もその実践の一部です。飼育や訓練という上下関係ではなく、「共に生きるパートナー」として接する姿勢を貫いています。犬が自らの意志で行動できる余地を残しながら、互いのリズムを合わせて生活している様子からは、深い信頼関係が感じられます。

また、犬を通じて感じる「個体差」への理解も鈴木さんの価値観に大きな影響を与えています。同じ犬種でも性格や行動の傾向が異なることを観察し、動物にも個性や社会性があると改めて実感しているようです。こうした気づきは、研究対象であるシジュウカラの行動分析にも活かされており、個体ごとの発声傾向や群れ内での役割分担をより深く理解する手がかりとなっています。

鈴木俊貴さんの犬との暮らしに見る日常のスタイル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一緒に過ごす時間 | 朝夕の散歩、休日の自然散策 |

| 犬との関係性 | 研究対象ではなく「共に生きる存在」 |

| 犬から得ている影響 | 研究アイデアの発想、観察力の深化 |

| 大切にしている価値観 | 相互理解、非言語的コミュニケーション |

| 生活の特徴 | 都会と自然を往復しながら動物と共に暮らす |

鈴木さんにとって、犬との生活は単なる癒しや趣味ではなく、研究者としての感性を磨くための「日常的な実験」ともいえるものです。人間と動物の関係性の原点を、自らの生活の中で体現し続けるその姿勢に、動物行動学者としての一貫した哲学が息づいています。

ダーウィンに学ぶ進化の視点と研究への影響

鈴木俊貴さんの研究には、進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンの思想が深く影響しています。ダーウィンは『種の起源』の中で、生物は環境に適応する過程で多様な形態や行動を獲得していくと述べました。鈴木さんの動物言語学研究も、この進化的な視点を出発点として、動物の鳴き声や社会行動がどのように進化してきたのかを明らかにしようとしています。

ダーウィン思想を基盤にした研究アプローチ

鈴木さんの研究の特徴は、動物の「声」を進化の過程で獲得した重要なコミュニケーション手段と捉えている点です。彼は、動物が生存や繁殖のためにどのように音を使い、仲間と情報を共有するようになったのかを詳細に分析しています。これはまさにダーウィンの「自然淘汰(環境に適応した特徴が次世代に残る)」の原理を音声コミュニケーションに応用したものといえます。

特に、シジュウカラが鳴き声を文法的に組み合わせて仲間に指示を出すという発見は、動物の言語進化に関する研究の中でも革新的な成果でした。鈴木さんはこの現象を、単なる本能的反応ではなく、学習と社会的経験を通じた進化の産物として説明しています。動物の音声が「環境適応の知恵」として機能しているという考え方は、ダーウィンの進化論と深く共鳴しています。

ダーウィンとの共通点と現代的解釈

ダーウィンは19世紀の研究者でありながら、観察と記録を重視するスタイルで知られています。鈴木さんもまた、軽井沢の森での長期的な観察を通して、自然の中で動物が示す微細な行動を丹念に記録しています。両者に共通しているのは、「自然を実験室として捉える」という姿勢です。人工的な環境よりも、動物が本来の行動を見せる自然環境の中で研究を進めることに価値を見出している点が共通しています。

一方で、鈴木さんはダーウィンの時代にはなかった技術を駆使して研究を発展させています。例えば、音響分析ソフトやAIによるデータ分類を活用し、鳴き声の波形をデジタル的に解析しています。これにより、ダーウィンが理論的に示した「行動の多様性」を、現代科学の手法で数量的に裏づけることが可能になりました。

進化の視点がもたらす哲学的な影響

鈴木さんは、進化を単なる生物学的プロセスとしてではなく、「生命のつながりを理解する哲学」として捉えています。シジュウカラの社会行動を観察していると、協調や利他といった人間社会にも通じる行動が見られます。こうした行動は、個体が生き延びるためだけでなく、集団全体の生存に貢献するために進化してきたと考えられています。

ダーウィンが唱えた「生存競争」の概念は、単なる争いではなく「共存と適応の連鎖」として読み解くことができます。鈴木さんもまた、動物社会における共感や協調のメカニズムを研究し、人間社会における共生のヒントを見出そうとしています。この哲学的な視点が、彼の研究を単なる科学的探求ではなく、人間の生き方への洞察へと発展させているのです。

進化論的視点から見た鈴木俊貴さんの研究スタイル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 研究の基盤 | ダーウィンの進化論を現代的に解釈 |

| 主な研究対象 | シジュウカラなどの鳴き声と社会行動 |

| 研究手法 | フィールド観察、AI音響解析、比較行動学 |

| 共通点 | 自然環境を重視した観察中心の研究 |

| 哲学的視点 | 生命の共生・協調の進化を重視 |

ダーウィンが生涯をかけて観察した「生命の多様性」というテーマを、鈴木さんは現代の技術と視点で再解釈しています。動物たちが発する音や行動の中に進化の痕跡を見出し、そこから人間社会の在り方をも考えるという彼の研究姿勢は、まさにダーウィンの探究心を現代に継承しているといえるでしょう。

【参照】

・東京大学先端科学技術研究センター 公式サイト https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/

鈴木俊貴の妻に関する事実と結婚観の総まとめ

・鈴木俊貴さんは現在、結婚を公表していない

・妻の存在を示す一次情報や記録は確認されていない

・研究中心の生活スタイルが結婚を後回しにしている要因である

・軽井沢を拠点とした長期間の野外研究により家庭との両立が難しい環境にある

・東京大学の公式サイトや研究者紹介にも配偶者の記載はない

・SNSでは研究関連の投稿が中心で私生活には一切触れていない

・一部でパートナーの噂が流れたが確証はなく信頼性は低い

・家族から受けた自由な教育方針が結婚観に影響している

・両親の価値観から「個を尊重する」生き方を重視している

・結婚よりも研究を通じて社会に貢献することを優先している

・家庭を持たないことが研究への集中と成果につながっている

・研究対象の動物との関わりが人生観や人間関係の考え方に影響している

・自然と共に暮らす生活を選び、人間社会の枠にとらわれない姿勢を貫いている

・社会的地位や年齢に関係なく自らの価値観で生きる研究者像を体現している

・今後も結婚情報を公開する可能性は低く、研究活動に専念する傾向が続く